Oggi il mondo della regia cinematografica è prevalentemente abitato da uomini, mentre le donne dietro la cinepresa ricoprono un ruolo pressoché marginale e di minoranza rispetto allo strapotere maschile, al punto tale che risulta quasi necessario dover sottolineare quando in un film è presente una firma autoriale femminile. Tra i casi recenti a riguardo possiamo pensare al successo di C’è ancora domani, opera prima della regista Paola Cortellesi, o Barbie di Greta Gerwig, entrambi acclamati dalla critica e che dimostrano che il ruolo delle donne nel mondo del cinema può andare ben oltre a quello esclusivo dell’attrice. I due film del 2023, però, mettono anche in luce l’urgenza delle donne di parlare di femminismo e di denunciare metacinematograficamente un divario ancora troppo ampio sulla parità di genere. Ma siamo sicuri che durante questi 139 anni di storia del cinema le cose siano sempre andate in questo modo? Sembrerebbe assurdo, ma in passato ci sono state registe dimenticate, anzi, completamente cancellate dalla storia fino a tempi recentissimi.

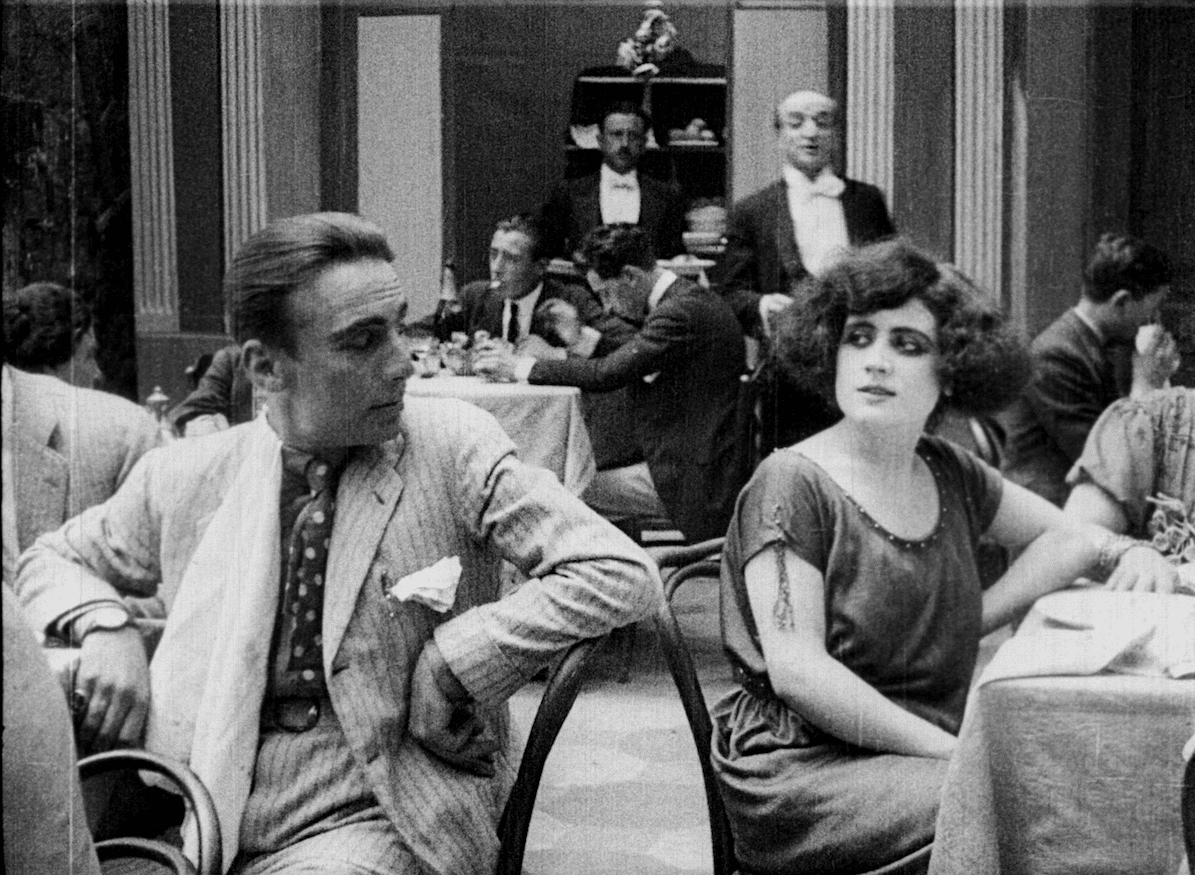

È il caso di Elvira Notari, regista partenopea riscoperta solo negli anni Settanta, che ha segnato la storia del cinema muto italiano. Pochissimi film di tutti quelli diretti e sceneggiati da lei sono sopravvissuti, tra cui È Piccerella e ‘A Santanotte, entrambi prodotti nei primi anni Venti del Novecento. Elvira Notari si inserisce in un contesto ben specifico, quello partenopeo, e in un clima vivace e culturalmente attivo, alimentato anche dal recente arrivo del cinematografo in città. In generale, il cinema napoletano presenta una serie di caratteristiche peculiari e differenti rispetto al cinema che si sviluppa a Roma o a Torino negli stessi anni: ha infatti una predilezione per le riprese in esterno e quindi per la valorizzazione della città di Napoli, che diventa quasi protagonista; c’è una compresenza tra riprese documentaristiche di eventi o di feste che si svolgevano realmente e riprese di finzione; predilige storie contemporanee, incentrate sulle classi popolari e sui drammi passionali, eccessivi, violenti; ha un profondo legame sia con il teatro sia con il mondo della musica; in tutti i film sono presenti delle didascalie in dialetto. Nel cinema di Elvira Notari tutte queste caratteristiche sono presenti: ‘A Santanotte, per esempio, prende titolo e trama da una canzone, oppure in È Piccerella vi sono riprese di una festa molto sentita, quella che coincideva con il ritorno dei pellegrini da Montevergine. Si tratta, dunque, di una produzione cinematografica strettamente documentaristica, ricca di riprese dal vero e di carattere etnografico, uno spaccato della vita cittadina di inizio Novecento.

Elvira Notari lavorava a stretto contatto con il marito, Nicola Notari, che era operatore di macchina e si occupava delle scenografie; a lui, in realtà, era intestata la casa di produzione, la Dora Film, che prendeva il nome dalla seconda figlia della coppia. Anche il primo figlio, Eduardo Notari, aveva un ruolo: era attore, con lo pseudonimo di Gennariello, presente in ogni film della casa di produzione. La Dora Film si può classificare quasi come un’impresa familiare, in cui però la direzione era affidata in tutto e per tutto a una donna, grazie anche all’intelligenza di Nicola Notari, che fu in grado di dare spazio e valorizzare l’inventiva e il talento di sua moglie. Nonostante ciò, per molti anni la storia attribuì erroneamente la mano registica delle pellicole a Nicola Notari, per poi riscoprire che a capo di tutto c’era sua moglie: regia, produzione e addirittura formazione attoriale di nuovi talenti lontani dall’ambiente teatrale.

Di protagoniste donne si racconta nei due film già citati, È Piccerella e ‘A Santanotte, in cui esse sono connotate in maniera differente.

Difatti nel primo film la protagonista è affascinante, seducente, vive la propria libertà svincolandosi dai doveri sociali e senza sottomettersi agli uomini; è un personaggio controverso e connotato negativamente. Di certo la donna ha un comportamento anomalo rispetto alle norme sociali (può darsi che Notari abbia insistito a mettere in scena queste prove di libertà), ma è anche vero che le connotazioni del personaggio sono negative dal punto di vista comunicativo. Il personaggio femminile si ispira alla consolidata tradizione culturale della femme fatale e della donna vampiro: pericolosa, disorientatrice e persino omicida. Questa visione della donna così torbida traduce la paura del maschio di esserne sottomesso o è un manifesto di libertà della donna rispetto all’uomo?

Nel secondo film invece la protagonista femminile sembra avere una connotazione positiva: è una commessa con il padre alcolizzato che la tormenta, espressione di una cultura patriarcale degenerata e violenta. In questo caso non è una carnefice, ma una vittima che sceglie consapevolmente il martirio ed è oppressa dal mondo maschile.

Per quanto concerne la visione femminista o meno di Elvira Notari nei confronti delle donne, la critica è divisa in due correnti di pensiero: la prima, sviluppatasi a ridosso delle proteste sessantottine, sosteneva che l’autrice, sovversiva nei confronti dei canoni sociali, di fatto proponesse sullo schermo donne altrettanto ribelli allo status quo in un’ottica femminista; la seconda accusava la corrente avversa di anacronismo, sostenendo che la sconfitta tragica delle sue femmes fatales, oltre a essere un tòpos comune nella letteratura a lei contemporanea, condannasse dal punto di vista comunicativo un atteggiamento anti-patriarcale della donna.

Che l’autrice dei film fosse Elvira Notari era fatto noto: lo testimoniano le didascalie presenti nelle pellicole stesse. Sebbene la critica del tempo (soprattutto quella di Torino, la capitale del cinema) fosse particolarmente pungente nei confronti dei “drammi passionali di Elvira Notari”, non si sofferma mai su una discriminazione di genere. Allora per quale motivo è scomparsa dalla storia? Il primo attacco, che la condusse al declino, fu inflitto dal fascismo, contrario a qualsiasi tipo di regionalismo e avverso al forte sentimento patriottico dei partenopei. La stragrande maggioranza dei film, invece, andò completamente perduta: le pellicole del tempo erano soggette all’autocombustione per via del materiale altamente infiammabile con cui venivano prodotte; inoltre era uso comune buttare i film, dopo che erano passati di moda.

Ciò che però ha oscurato dalla storia una regista tanto importante come Elvira Notari è la tendenza della cultura dominante di inserire nel canone principalmente autori maschili. Un fenomeno diffuso in qualsiasi repertorio, dal cinema alla letteratura, dall’arte alla musica. Oggi ci si chiede quali, quanti spazi e come le donne possano occuparli per rivendicare la parità di genere, ma forse sarebbe altrettanto urgente riscoprire chi prima di noi abbia fatto fiorire quegli spazi, rispolverando la storia e dando nuova luce alle nostre antenate.

Laura Marchese e Giulia Calvi

Un commento Aggiungi il tuo